Pasión por la cerámica XXVIII. Las pastas de las macetas de bonsái (1ª parte).

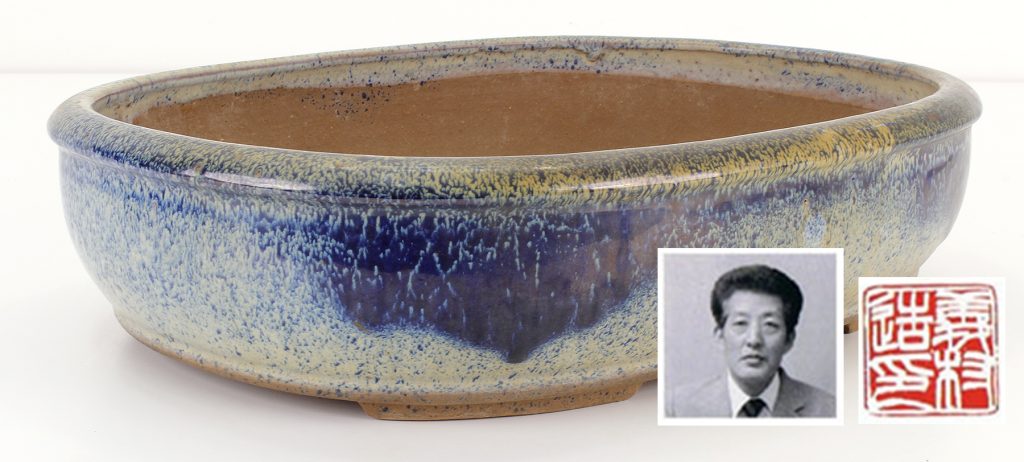

Pastas empleadas en las macetas de bonsái (I): Tipos de pastas Iniciamos hoy una serie de artículos dedicados a un tema sobre el que existe escasa documentación y que rara vez es objeto de reflexión en los restringidos círculos especializados en el arte del bonsái. Nos referimos, concretamente, a las pastas cerámicas, a las arcillas con las que se confeccionan las macetas, soporte esencial sobre el que reposan y se elevan estas pequeñas obras maestras. Los tipos de pastas empleados en la cerámica para bonsái son sumamente variados y, en general, se clasifican según su color y composición. Como introducción, presentamos una breve enumeración de las más frecuentes, que abordaremos en detalle en futuras entradas del blog. Pastas en crudo y tornos preparados para los alumnos del horno Kakuzan en Tokoname. Las arcillas que se emplean en torno suelen tener chamota muy fina. Es importante señalar que algunas arcillas son más adecuadas para el modelado a torno, mientras que otras resultan óptimas para técnicas de modelado a mano o mediante moldes. La materia prima esencial es la arcilla, un material natural ampliamente disponible en la corteza terrestre. Durante el proceso de cocción a altas temperaturas, la arcilla pierde el agua de su estructura molecular, transformándose en cerámica. Antes de este proceso, se caracteriza por su maleabilidad y diversos grados de plasticidad. La composición de las pastas busca siempre el equilibrio ideal para cada tipo de pieza. Para lograrlo, se emplean mezclas de distintos componentes como caolín, arcilla de bola, bentonita, porcelana seca, feldespato, chamota, moloquita gruesa y fina, arena y gravilla. De la combinación de estos materiales surgen distintos tipos de pasta: gres, arcilla roja de superficie o arcilla refractaria. Clasificación de las pastas según su color Pastas rojizas: Muy ricas en hierro, analizaremos en detalle este tipo de pastas, de gran relevancia en la zona de Tokoname, en el próximo artículo: Pasión por la cerámica XXIX. Pequeña maceta en pasta roja del autor de Tokoname Bigei. Colección Laos Garden. Pastas de color negruzco: Son arcillas de tonos negros o grisáceos –Haiiro no-doro-. Profundizaremos sobre ellas en el futuro artículo: Pasión por la cerámica XXX. Maceta con un elegante corte clásico del autor, igualmente de Tokoname, Kataoka Toshio del horno Yamaaki. Colección Laos Garden. Pastas claras: Existen muchos tipos de pastas claras –Hakudei-yaki- generalmente las blancas se esmaltan, entre ellas se encuentran la porcelana. También existen pastas claras refractarias como el toffee o Touka-dei o de flor de durazno que vimos en el atículo dedicado a Maruhei. Preciosa maceta de pasta blanca del horno madrileño Kamereonpots. Colección Laos Garden. Estos términos de clasificación tienen su origen en la tradición japonesa. A continuación, presentamos las principales denominaciones: Términos japoneses para los tipos de pastas y técnicas relacionadas WU-DEI (烏泥): “Wu” significa color de cuervo (un negro pardo) y “Dei” barro cerámico sin esmaltar. Común en antiguas macetas chinas y en piezas japonesas que imitan estos tonos. U-DEI (鵜泥): Pasta negra o color de gallo. TOUKA-DEI (桃花泥): De color rosa dorado o flor de durazno. SHI-DEI (紫泥): Púrpura castaño, un tono entre marrón y violeta. SHU-DEI (朱泥): Pasta rojiza con matices púrpura, rojo bermellón. KOKU-DEI (黒泥): Negro parduzco, no negro absoluto. KAKI-DEI (柿泥): De tono naranja rojizo oscuro, similar al fruto del caqui. KAKU-DEI (鶴泥): Aunque “kaku” significa blanco, se refiere al marfil antiguo de las macetas chinas. ARA-SHUDEI (粗朱泥): Pasta roja de textura rugosa. SANGO-DEI (珊瑚泥): De color coral. RIHI-SHUDEI / NASHIKAWA-SHUDEI (梨皮泥): Pasta rojiza con textura de piel de pera, lograda mediante la adición de chamota o desgrasantes que confieren un aspecto granulado. NANBAN-ZARA (南蛮皿): “Nanban” alude al sur bárbaro; son macetas rústicas, de tonos apagados como marrón oscuro o rojo negruzco, de textura tosca, típicas de zonas como Bizen (Japón). A este tipo de cerámica se la conoce como Bizen-yaki. NINJIN-DEI (人参泥): De color zanahoria. AKEBONO (曙): Resultado de los estudios de Gyouzan en 1976, el «Amanecer Shudei», una pasta sumamente apreciada en Tokoname. RIHIDEI (梨皮泥): Pasta de piel de pera, caracterizada por una textura granulada gruesa y de gran interés visual. KINYO (金曜泥): Pastas de tonalidad azulada, de matices que van del claro al oscuro. HAIIRO NO DORO (灰色の泥): Pastas grisáceas de elevada dureza tras la cocción. HAKUDEI-YAKI: Pastas de color blanco. TSUCHIAJI (土味): Se refiere a la pátina natural adquirida por las macetas con el paso del tiempo, más que a un tipo de esmalte o pasta. Dedicaremos a este fenómeno un artículo específico más adelante. HIIRO-YAKI (緋色焼き): Pastas de tono escarlata. YAKISHIME (焼締) Técnica que consiste en vitrificar parcialmente pastas ricas en hierro. Cabe mencionar que muchas de las pastas utilizadas en los talleres de Tokoname proceden del prestigioso Atelier Tokoname Clay, dirigido por el Sr. Tanaka, quien desde hace décadas suministra arcilla de altísima calidad a numerosos ceramistas de la región. El señor Tanaka en Atelier Tokoname Clay. Las pastas cerámicas se importan y se mezclan y purifican en Atelier Tkoname Clay para posteriormente ser distribuidas a los alfareros de la región. Existen diferentes tipos de cerámica y muchos alfareros realizan sus propias mezclas para personalizar sus obras y obtener los mejores resultados. Las dos imágenes anteriores provienen de: tokonamebonsaipots En la actualidad, las macetas antiguas —muy especialmente aquellas que han sido selladas o firmadas por su autor— se han convertido en codiciadas piezas de coleccionismo. Este fenómeno, lejos de limitarse a Japón, ha hallado un fervoroso eco en Europa y en los Estados Unidos, donde la pasión por la cerámica japonesa se ha asentado con fuerza y buen gusto. Particular atención merecen las macetas elaboradas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuyo prestigio no ha dejado de crecer con el tiempo. Entre todas, brillan con luz propia las provenientes de Tokoname, ciudad que ha dado nombre a una tradición cerámica de fama mundial. En nuestro catálogo se ofrece una cuidada selección de autores y hornos, donde figuran nombres de referencia obligada para cualquier entendido o aficionado serio: Gyozan, Bigei, Yamaaki, Ikko, Zenigo, Shuuhou, Yamafusa, Maruhei, Keizan… y muchos otros

Pasión por la cerámica XXVIII. Las pastas de las macetas de bonsái (1ª parte). Leer más »