Pasión por la cerámica XXXIX. La maceta perfecta. Introducción.

Pasión por la cerámica XXXIX. Elegir la maceta perfecta. Introducción....

Leer másEl repilo: el hongo que amenaza a los olivos

El repilo: el hongo que amenaza a los olivos Hemos...

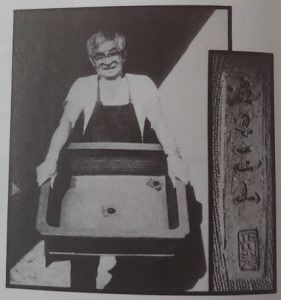

Leer másPasión por la cerámica XXXVIII. Ikko del horno Shouzan Kaneshou.

Watanabe Kazuhiro (Ikko) Shouzan Kaneshou No sabemos con certeza cómo...

Leer másPasión por la cerámica XXXVII. Watanabe Masami del horno Shouzan Kaneshou.

Pasión por la cerámica XXXVII. Watanabe Masami y Fusyu del...

Leer másLlegó la hora de la mosca blanca (Segunda parte)

Llegó la hora de la mosca blanca (Segunda parte) En...

Leer másLlegó la hora de la mosca blanca (Primera parte)

Llegó la hora de la mosca blanca (Primera parte) Cuando...

Leer másPasión por la cerámica XXXVI. Jukousan y Machiko Akira.

El legado de Watanabe: El taller Akira Shouzan y la...

Leer másPasión por la cerámica XXXV. Watanabe Akira de Akira Shouzan

Akira Shouzan Recorrer una de las rutas de la cerámica...

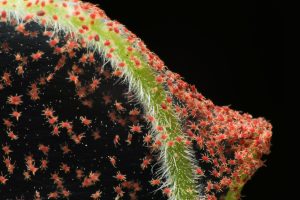

Leer másLlegó la hora de la araña roja (Segunda parte)

Llegó la hora de la araña roja (2ª parte) En...

Leer másLlegó la hora de la araña roja (Primera parte)

Llegó la hora de la araña roja (1ª parte) Las...

Leer másPasión por la cerámica XXXIV. De China a Japón: el viaje de la maceta bonsái.

Pasión por la cerámica XXXIV: Japón y las macetas de...

Leer másPasión por la Cerámica XXXIII: Tras las huellas del arte milenario — Los orígenes chinos de la cerámica para bonsái

Pasión por la Cerámica XXXIII: Donde nace la forma —...

Leer másPasión por la cerámica XXXII. Los esmaltes en las macetas de bonsái (2ª parte).

Pasión por la cerámica XXXII. Los esmaltes en las macetas...

Leer másPasión por la cerámica XXXI. Los esmaltes en las macetas de bonsái (1ª parte).

Pasión por la cerámica XXXI. Los esmaltes en las macetas...

Leer másPasión por la cerámica XXX. Pastas empleadas en las macetas de bonsái (3ªparte).

Pastas empleadas en las macetas de bonsái (III): Las arcillas...

Leer másPasión por la cerámica XXIX. Las pastas de las macetas de bonsái (2ª parte).

Pastas empleadas en las macetas de bonsái (II): Las arcillas...

Leer másPasión por la cerámica XXVIII. Las pastas de las macetas de bonsái (1ª parte).

Pastas empleadas en las macetas de bonsái (I): Tipos de...

Leer másPasión por la cerámica XXVII. Una visita a los hornos tradicionales de Tokoname.

Tokoname: el paraíso cerámico que todo amante del bonsái debería...

Leer másPasión por la cerámica XXVI. La transición entre dos mundos: Yoshimura Shuuhou de Yoshimura Toen.

Pasión por la cerámica XXVI. La transición entre dos mundos:...

Leer másPasión por la cerámica XXV. El origen de Yoshimura Toen. Kataoka Yoshimura.

Pasión por la cerámica XXV. El origen del horno Yoshimura...

Leer más