Pasión por la cerámica XX. El misterio de las macetas Shinwatari.

Entre 1911 y 1940, China y Japón jugaron al gato y al ratón en un tablero donde la pólvora hablaba más alto que la diplomacia. Hubo roces, escaramuzas y alguna que otra puñalada trapera entre embajadores, hasta que la tensión, que olía a pólvora desde hacía tiempo, estalló en una guerra a cara de perro: la Segunda Guerra Sino–Japonesa (1937-1945). Aquello no fue más que un sangriento ensayo general, un prólogo siniestro de la carnicería que estaba por venir, la Segunda Guerra Mundial, el mayor festín de sangre y hierro que ha conocido la humanidad.

En este artículo iremos alternando episodios de la historia china y japonesa. Para que resulte más sencillo identificar a cuál nos referimos en cada momento, utilizaremos el color verde para los pasajes dedicados a China y rojo granate para los relativos a Japón. Esperamos que esta pequeña guía visual haga la lectura más amena y comprensible.

El contexto histórico.

A comienzos del siglo XX, China estaba sumido en la decadencia y la corrupción de la dinastía Qing. En 1911 estalló una chispa que incendiaría el imperio: la Revolución de Xinhai. Los revolucionarios, hartos de siglos de opresión y humillación extranjera, se alzaron contra el trono. Sun Yat-sen, desde el exilio, se erigió como líder de este movimiento que buscaba modernizar y liberar a la nación.

Tras la Restauración Meiji, el país había abrazado la modernidad con gran voracidad, adoptando tecnologías occidentales y reformando sus estructuras sociales y políticas. Sin embargo, bajo la superficie de este progreso, latía un corazón imperialista que buscaba expandir su influencia más allá de sus costas.

Con la abdicación del último emperador en 1912, nació la República de China. Pero la esperanza pronto se tornó en desilusión. El país se fragmentó bajo el yugo de señores de la guerra, cada uno más despiadado que el anterior, sumiendo a la nación en un caos de ambiciones y traiciones.

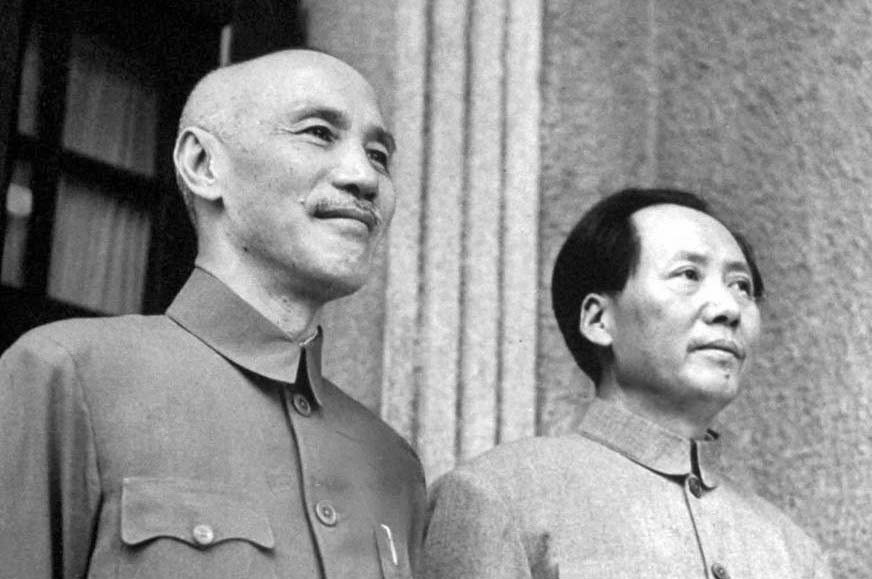

En medio de este desorden, emergieron dos figuras que marcarían el destino de China: Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang, y Mao Zedong, al frente del Partido Comunista. Aliados en un principio contra los señores de la guerra, pronto se volvieron enemigos acérrimos, arrastrando al país a una guerra civil sin cuartel.

En 1912, con la muerte del emperador Meiji, se cerraba una era de transformaciones profundas. Su sucesor, el emperador Taishō, asumió el trono en medio de tensiones internas y externas. Japón, que ya había demostrado su poderío militar en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, comenzó a mirar con codicia los vastos territorios de Asia oriental.

Aliado de potencias occidentales durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Japón vio la oportunidad, mientras Europa se desangraba en las trincheras, de consolidar su presencia en China, presentando las «Veintiuna Demandas» a una República China tambaleante, buscando controlar vastas regiones chinas política y económicamente.

La Gran Depresión de 1929, llevando al desempleo y al descontento social fue el caldo de cultivo para que el militarismo comenzara a ganar terreno, y voces que clamaban por una expansión agresiva se hicieron más fuertes.

Japón continuaba mirando con codicia las tierras chinas. En 1931, sin una declaración formal de guerra, Manchuria cayó bajo su control.

Japón estableció el estado títere de Manchukuo, con el último emperador chino, Puyi, como figura decorativa. La comunidad internacional condenó la agresión, pero las sanciones fueron tibias, y Japón se retiró de la Sociedad de Naciones en 1933, desafiando abiertamente el orden mundial establecido.

En 1937, la invasión se intensificó, desatando una brutalidad que dejó cicatrices imborrables en el alma china.

El ascenso del militarismo fue imparable. Los líderes civiles fueron desplazados o eliminados, y el gobierno cayó bajo el control de oficiales que veían en la guerra la solución a los problemas económicos y demográficos de la nación. La propaganda exaltaba el bushido, el código de honor samurái, y preparaba a la población para futuros conflictos.

Las tensiones con China estallaron en una guerra abierta tras el Incidente del Puente Marco Polo. Las tropas japonesas avanzaron rápidamente, capturando ciudades clave como Pekín y Shanghái. Sin embargo, fue en Nankín donde el mundo fue testigo de la brutalidad desatada: masacres, violaciones y una destrucción sin sentido que dejaron una mancha imborrable en la historia.

Al llegar 1940, Japón había firmado el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, alineándose con las potencias del Eje. La nación se encontraba en una encrucijada, embriagada por sus éxitos militares pero cada vez más aislada diplomáticamente. La maquinaria bélica seguía su curso, y el sol naciente se preparaba para desafíos aún mayores en el horizonte.

Así, en menos de tres décadas, Japón transitó de una nación en proceso de modernización a un imperio agresivo, cuyas ambiciones y acciones cambiarían para siempre el curso de la historia mundial.

La victoria de Mao Zedong y del Partido Comunista de China en la Revolución de 1949 dio origen a la República Popular China, poniendo fin a los largos años de guerra civil. Este acontecimiento histórico consolidó el dominio comunista en el país y situó a Mao como la figura central del nuevo orden político.

Las macetas Shinwatari

Las macetas chinas llegadas a Japón en este periodo son de tan buena calidad como la de los periodos anteriores, las Kowatari y las Nakawatari, pero sus formas y diseños varían ampliando el abanico de modelos y decoraciones. Se ven bandejas considerablemente más planas, acabados bruñidos, formas de saco, decoraciones incisas, etc.

Se conocen como Shinwatari o Shinto (新渡), y también como Imawatari (今渡), términos que significan literalmente «nuevo cruce». Estas piezas llegaron a las islas, como ya mencionamos, entre 1911 y 1940. Jhon Yoshio Naka las describe con precisión al referirse a «las macetas que arribaron antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial».

Algunas de estas macetas reproducen las formas —e incluso los característicos orificios de drenaje— de las antiguas Kowatari, ya sea con agujeros rectangulares o en forma de trébol. Sin embargo, en general, la presencia de orificios de drenaje más modernos suele servir como indicio del periodo al que pertenecen, aunque, como suele suceder, siempre existen excepciones.

Elegante maceta china ovalada Shinwatari. La calidad de la pasta y el impecable acabado son incuestionables.

Medidas: 42,4 x 28 x 14 cm. Colección Laos Garden.

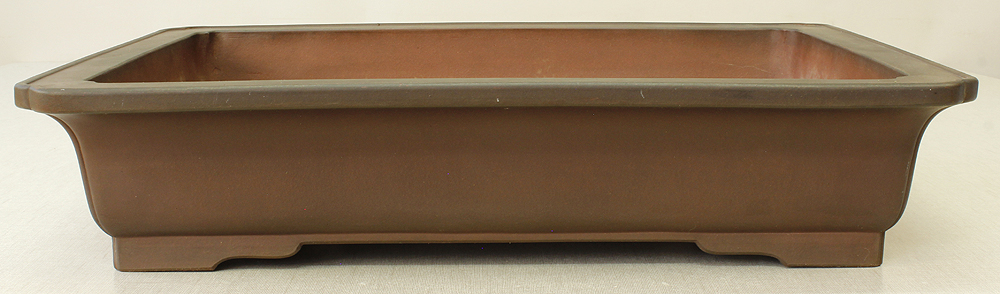

La textura se aleja notablemente de la porosidad característica de las macetas Nakawatari. En este caso, presentamos una maceta Shinwatari sin esmaltar, de forma rectangular, líneas rectas, borde abierto y esquinas biseladas. Está sellada por el horno Youzenshisa. Archivo Laos Garden.

Fotos tomadas en este periodo que muestran algunos modelos de macetas que se empleaban en China.

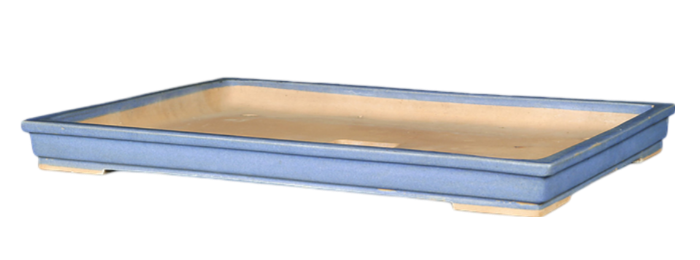

Como mencionamos anteriormente, la variedad de formas y colores en las macetas Shinwatari es mucho más amplia que en épocas pasadas.

En los ejemplos presentados, vemos primero una maceta con sello del periodo, rectangular de líneas formales, muy baja y esmaltada en un delicado azul claro, conocido como «Kinyo», (arriba).

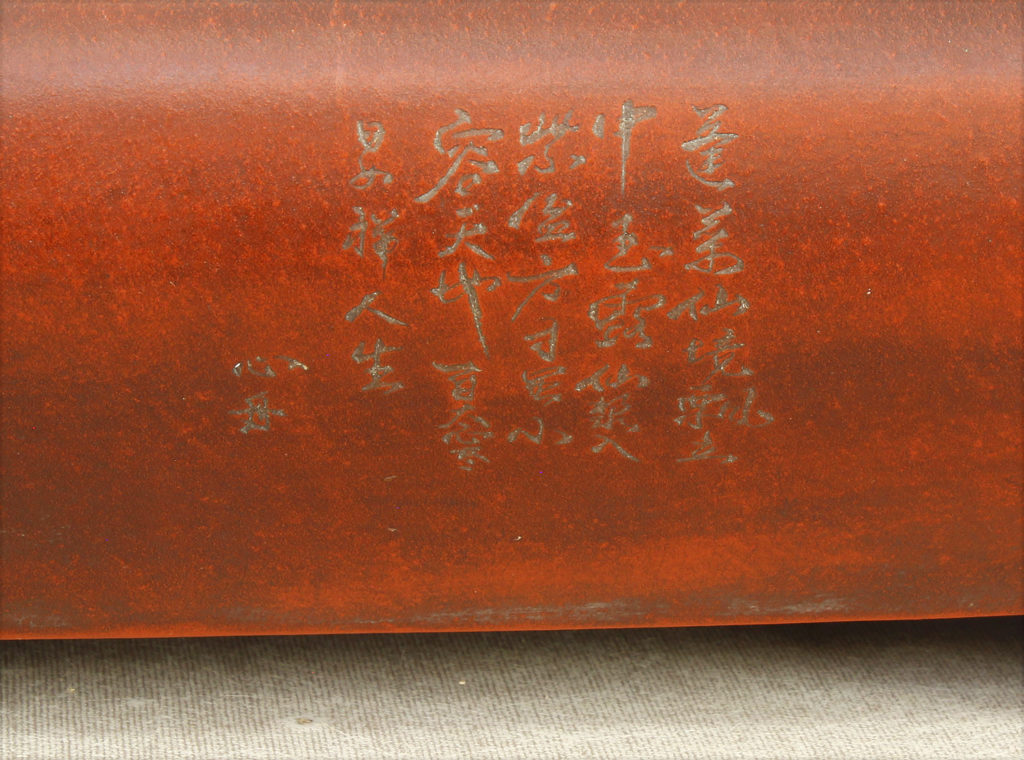

En la imagen inferior, destaca una elegante maceta Shinwatari también rectangular, decorada con un sutil texto inciso. Se estima que corresponde a principios del siglo pasado y no lleva sello. Sus dimensiones son 48,5 x 28 x 14 cm, y pertenece a la colección Laos Garden.

El misterio de las macetas Shinwatari

Las macetas Shinwatari son verdaderas rarezas. Mucho más escasas que las Kowatari y, por supuesto, que las Nakawatari, estas últimas aún pueden encontrarse hoy con relativa facilidad en el mercado. Podría pensarse que, al haber llegado a Japón en un periodo relativamente reciente —entre 1911 y 1940—, serían más comunes. Nada más lejos de la realidad.

Aquellos años fueron, sin duda, tiempos convulsos. Japón y China llevaban tiempo midiéndose en una tensión silenciosa, hasta que en 1937 el conflicto estalló abiertamente. Como mencionábamos antes, la Segunda Guerra Sino-Japonesa encendió la chispa de una violencia que pronto se extendería por el mundo. En medio de invasiones, masacres y una economía volcada en la guerra, la producción de macetas quedó relegada a un plano casi inexistente. Si acaso, se fabricaron en mínimas cantidades. Por eso son tan escasas: en el fondo, son el eco silencioso de una época dominada por el fuego y el acero.

No sorprende, por tanto, que el catálogo de sellos de ese periodo sea reducido si se compara con la abundancia de inscripciones en las Nakawatari y las Kowatari.

Tampoco antes el contexto fue especialmente favorable. Las macetas Nakawatari, producidas entre 1886 y 1911, surgieron en otro momento agitado, marcado por la Primera Guerra Sino-Japonesa (1894-1895). Aquel conflicto fue breve, pero suficiente para reafirmar el dominio japonés en Asia y allanar el camino para futuras disputas. El mundo avanzaba entonces al ritmo de la bayoneta, y Japón no fue la excepción.

En definitiva, las macetas Shinwatari son así: escasas, esquivas y silenciosos testigos de un Japón que se transformaba al compás de la guerra y la ambición.

Buscar estos «tesoros» entre las macetas a la venta en Japón es más que una afición para nosotros.

El peligro de las falsificaciones y la emisión de certificados de autenticidad

En el amplio y, a veces, turbio mundo del comercio global, donde la codicia y la indiferencia suelen ir de la mano, las falsificaciones aparecen como amenazas que ponen en riesgo la autenticidad de nuestras transacciones. No se trata de meras copias inofensivas; son imitaciones que representan un verdadero peligro para la sociedad.

Las macetas Shinwatari, Nakawatari y Kowatari, al igual que las obras de algunos reconocidos autores japoneses, no están libres de este problema. Son piezas llenas de historia y tradición, muy deseadas por coleccionistas y entusiastas. Ante esto, surge una pregunta frecuente: ¿existen certificados que garanticen su autenticidad y antigüedad?

La realidad es que, en la mayoría de los casos, no hay entidades oficiales que certifiquen la fecha en que estas macetas llegaron a Japón ni que confirmen con certeza su autenticidad. Con el tiempo y la experiencia, los expertos aprenden a distinguir las piezas originales de las copias, observando detalles como el tipo de cocción, la forma, el drenaje y las pátinas que se forman con los años. De hecho, en varias ocasiones nos han solicitado actuar como peritos gracias a nuestro conocimiento en este campo.

Algunas macetas están registradas en colecciones privadas y museos, e incluso hay piezas que son consideradas Tesoros Nacionales, lo que les otorga un valor incalculable. Así como en otras ocasiones hemos hablado sobre los Artesanos Tradicionales o la Orden del Tesoro Sagrado, en futuros artículos profundizaremos en estas piezas registradas.

Es importante aclarar que, aunque no existan certificados formales para la mayoría de estas macetas, la comunidad de expertos y coleccionistas confía en el conocimiento acumulado y en la documentación existente para verificar su autenticidad. La experiencia y el estudio cuidadoso son clave para valorar y reconocer el verdadero mérito de estas piezas únicas. Personalmente, considero que uno de los pocos certificados realmente fiables son los emitidos por el vivero Yorozuen.

Para quienes deseen adquirir macetas auténticas, lo más recomendable es acudir a expertos o a instituciones especializadas. En Japón, una de las referencias más importantes es la familia Fukano. Su vivero, Yorozuen, ha estado en manos de esta familia durante tres generaciones, consolidándose como un nombre de prestigio en el mundo de la cerámica y del bonsái shohin.

Ayumu Fukano, actual director ejecutivo de la All Japan Shohin Bonsai Association (la principal organización oficial en cerámica), lidera este legado con dedicación y excelencia. Su hermano mayor, además, ejerce como asesor oficial. Muchas de las imágenes que ilustran las publicaciones más reconocidas provienen de su valioso archivo, protegido por derechos de autor.

Agradezco sinceramente a Ayumu no solo por su cercanía y amabilidad, sino también por su incansable labor al compartir y difundir su profundo conocimiento sobre la cerámica aplicada al bonsái.

En resumen, aunque la ausencia de certificados formales pueda parecer un obstáculo, el conocimiento y la experiencia en el campo permiten distinguir y apreciar las auténticas macetas Shiwatari, Nakawatari y Kowatari. La dedicación al estudio y la consulta con expertos son las mejores herramientas para cualquier coleccionista o aficionado que desee adentrarse en este fascinante mundo.

¿Qué es la termoluminiscencia?

Durante mi etapa como arqueólogo, propuse que el conjunto cerámico recuperado en una excavación en la que trabajaba fuera enviado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para su datación. Como antiguo alumno, sabía que la UAM contaba con un centro especializado en análisis por termoluminiscencia.

Al contactar con ellos por teléfono, me atendió amablemente Juan Carlos Rodríguez Ubis, profesor del Departamento de Química Orgánica y, por entonces, responsable del Centro de Termoluminiscencia. Años más tarde, el azar —y un bonsái— quiso que nos conociéramos en persona. Juan Carlos presidía el Club de Bonsái Mirasierra de Madrid, y fue durante una visita a nuestras instalaciones, entre charlas sobre poda y sustratos, recordamos aquella primera conversación.

Finalmente, las piezas fueron enviadas a California para su análisis; era más económico. Cosas de la globalización.

Si bien sería ideal que fuera el propio Juan Carlos —a quien no se me ocurre nadie más indicado— quien nos introdujera en los fundamentos de la termoluminiscencia, me atreveré a ofrecer aquí una breve explicación con los modestos conocimientos que conservo sobre el tema.